Ein Reisebericht von Burghard Gieseler

Irgendwie hatte es sich so ergeben, dass ich wieder im Juni nach Ostpreußen gefahren bin. Dieser Monat ist für eine Ostpreußenreise vielleicht der schönste. Das Korn steht schon auf dem Halm und wogt sich im Wind. Die Störche sitzen auf ihren Nestern. Die Jungstörche haben ihre noch schwarzen Schnäbel leicht geöffnet. Die weißen Wolken quellen in einen tiefblauen Himmel hinein.

Fährt man – aus dem Westpreußischen kommend – in das Oberland hinauf, verändert sich die Landschaft: Sie wird welliger, die Natur üppiger, die Farben intensiver, der Himmel (noch) weiter.

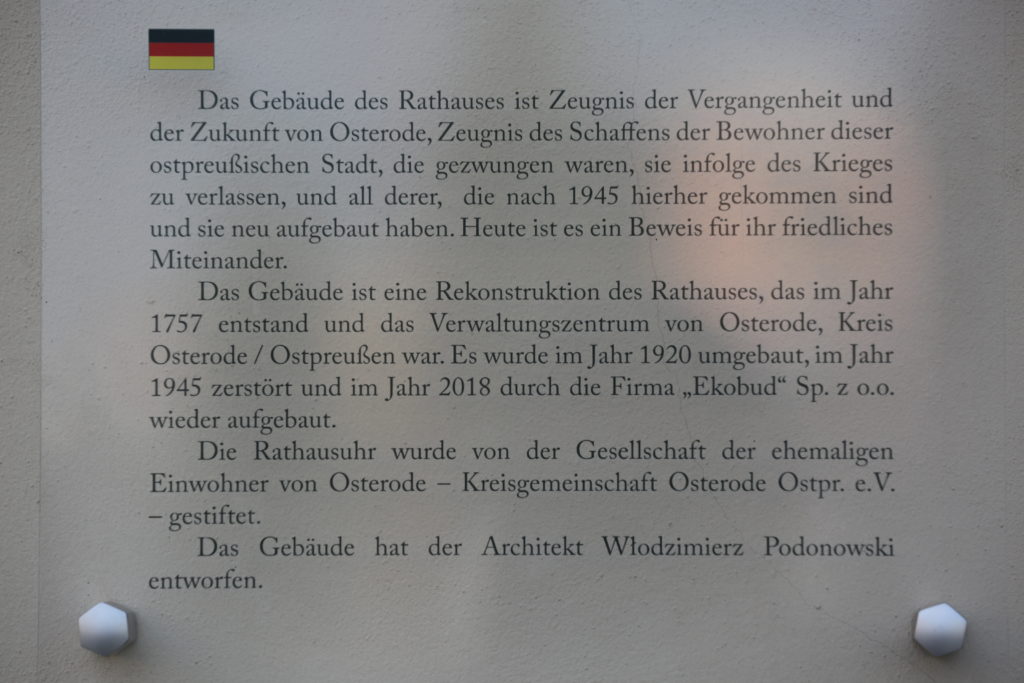

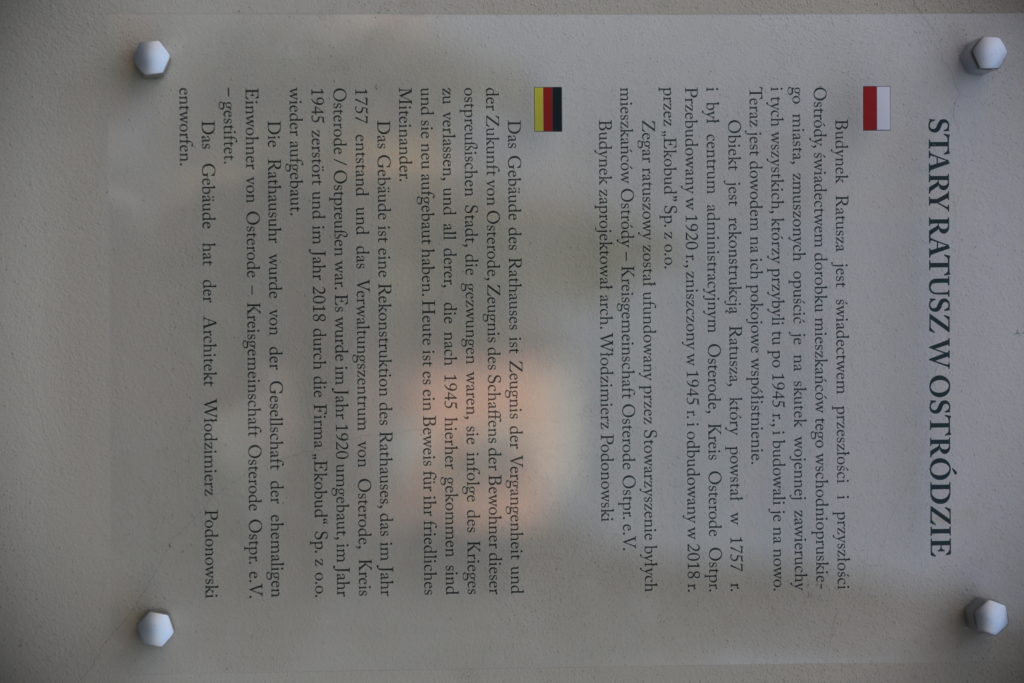

In Osterode angekommen, führt mich Heinrich Hoch sogleich zu dem wieder aufgebauten Rathaus. Die zweisprachige Hinweistafel, auf die wir so viel Wert legen, hängt an der Außenwand. Vielleicht hätte ich den Text an der einen oder anderen Stelle etwas anders formuliert. Er erinnert aber – und das ist das Wichtigste – an das Schicksal der früheren deutschen Bevölkerung und er weist unsere Kreisgemeinschaft als den Stifter der Rathausuhr aus.

Den Tag lassen wir – natürlich – im vertrauten Gespräch am Drewenzsee ausklingen.

Mein erster Termin am folgenden Tag, dem 7. Juni, führt mich in die Burg von Osterode, wo der 13. Wettbewerb des deutschen Liedes stattfindet. Die Jury wird von der deutschen Gesellschaft „Tannen“ gestellt. Die Kinder und Jugendlichen singen ihre Lieder mit großem Eifer und offensichtlicher Freude. Am besten gefällt mir eine Gruppe kleiner Mädchen in Trachten, die das Lied von den fleißigen Waschfrauen („Zeigt her eure Füße“) mit viel schauspielerischem Temperament vortragen. Die singenden und tanzenden Kinder mit ihren roten Wangen und leuchtenden Augen berühren mein Herz.

Leider müssen Heinrich und ich diesen Gesangswettbewerb vorzeitig verlassen, weil um 12.00 Uhr bereits der wohl wichtigste Termin meines Arbeitsbesuches, das erste Gespräch mit Osterodes neugewähltem Bürgermeister, Zbigniew Michalak, ansteht. Dieser nimmt sich für unser Gespräch viel Zeit, lädt die Kreisgemeinschaft mehrmals ein, ihr Jahrestreffen doch in Osterode durchzuführen, bietet von sich aus an, zusammen mit der KGO Erinnerungsorte in Osterode zu gestalten, und stellt zahlreiche detaillierte Fragen, die auf ein ernsthaftes Interesse an unserer Gemeinschaft schließen lassen. Die Gesprächsatmosphäre ist äußert angenehm. Nach diesem Gespräch bin ich mir sicher, dass Bürgermeister Michalak den Deutschen durchaus zugetan ist.

Bevor ich mich am Abend zum Drewenzsee begebe, mache ich noch ein paar Fotos von der neuen Brücke, die über die Bahngleise gebaut wurde und die nun die ehem. Friedrichstraße mit der ehem. Hindenburgstraße verbindet. Diese Brücke war notwendig geworden, um dem täglichen Verkehrschaos – besonders in der ehem. Wasserstraße – ein Ende zu bereiten. Allerdings wird der (Durchgangs)verkehr nun unmittelbar am ehem. Kaiser-Wilhelm-Gymnasium vorbeigeführt, so dass das vermehrte Verkehrsaufkommen den Unterricht stören könnte.

Zum Abendessen begebe ich mich in ein italienisches Restaurant unmittelbar am Ufer des Drewenzsees. Die Menschen an den Nachbartischen sind ausgelassen und fröhlich. Man feiert aus irgendeinem privaten Grund. Auf dem Rasen spielen Kinder. Heile Welt. Ich schaue hinaus auf den See. In der Luft tummeln sich Möwen. Auf dem Wasser ziehen Segelboote ihre Bahnen. ‚Am gegenüberliegenden Ufer‘, denke ich mir, ‚müsste irgendwo Pillauken liegen. Pillauken? Ja, das war das Ziel, das die Menschen hatten, die am 21. Januar 1945 über das Eis des zugefrorenen Sees vor den Russen flohen. Noch am 19. Januar hatte die Kreisleitung in einem Aufruf den „Endsieg“ beschworen. Am 20. Januar dann kopflose Flucht. In der Schillerstraße steht ein letzter deutscher Panzer. Die jungen Soldaten wissen, dass sie gegen die russische Übermacht keine Chance haben. Sie sind bereit, ihr Leben zu geben, um der fliehenden Bevölkerung ein wenig mehr Zeit zur Flucht zu verschaffen. Am Abend des 21. Januar sind die Russen in der Stadt. Osterode brennt. Auf dem rötlich schimmernden Eis des Drewenzsees laufen die fliehenden Menschen um ihr Leben – Richtung Pillauken. Am Ufer stehen Rotarmisten und schießen in die Dunkelheit hinein …‘ – „Do you want anything else?“, fragt mich die Bedienung und holt mich in die Gegenwart zurück. Am Nachbartisch wird gelacht. Der See glitzert friedlich in der Abendsonne. Von sich aus erzählt er nichts von dem, was war. Ist es Milde oder Grausamkeit?

Am 8. Juni fahren wir nach Allenstein zum Fest der nationalen Minderheiten, das von der dortigen deutschen Minderheit ausgerichtet wird. Der Landrat Andrzej Abako und der Beauftragte des Marschalls für Minderheiten Wiktor Marek Leyk sprechen Grußworte und Domherr Schmeier hält zur Begrüßung eine Andacht. Sodann zeigen die unterschiedlichen Gesangs- und Tanzgruppen – Deutsche, Ukrainer, Tartaren und Zigeuner (die sich hier selbst so nennen und deshalb hier auch so genannt werden dürfen) – ihr Können. Trotz der glühenden Hitze und ihrer dicken Trachten sind wieder alle mit viel Freude und Hingabe bei der Sache. Mit Abstand am professionellsten ist, wie immer, die Gruppe „Saga“ aus Bartenstein. Aber auch die Jugendtanzgruppe unserer Osteroder „Tannen“ findet großen Beifall.

Im Publikum sind fast ausschließlich Deutsche. Es sind aber, wird mir gesagt, deutlich weniger als in den Jahren zuvor. Denn die deutsche Minderheit im südlichen Ostpreußen hat Nachwuchsprobleme und schrumpft. Die meisten Deutschen haben nach dem Krieg einen polnischen Ehepartner geheiratet, so dass die Familien heute deutsch-polnisch sind. Einerseits hat dies den Vorteil, dass die deutsche Minderheit eng mit der polnischen Mehrheitsgesellschaft verbunden ist und es deshalb zu keinen Ressentiments kommt. Andererseits birgt dies die Gefahr, dass die deutsche Minderheit in den nächsten Generationen ihre kulturelle Identität verlieren und eines Tages in der polnischen Gesellschaft aufgehen könnte. Umso mehr verdienen unsere Landsleute, die sich unermüdlich für die deutsche Kultur in Ostpreußen einsetzen, unsere volle Solidarität und tatkräftige Unterstützung!

Am 9. Juni habe ich keine Termine als Kreisvertreter und wandele stattdessen auf den Spuren meiner eigenen Familie. Ich fahre von Ost- nach Westpreußen in den ehem. Landkreis Strasburg (heute Brodnica), wo mein Großvater nach seiner Kolonialzeit das Forstamt Ruda bis 1919 leitete. Aufgrund der Bestimmungen von Versailles fiel dieses Gebiet an Polen, so dass meine Familie von West- nach Ostpreußen ziehen musste, wo mein Großvater ab dem 1. Januar 1920 die Leitung des Forstamtes Taberbrück bei Osterode übernahm.

Auf einer uralten Straße, die auf der einen Hälfte mit kleinen Feldsteinen gepflastert ist und auf der anderen Hälfte aus einer Sandpiste (für Kutschen) besteht, fahre ich in den großen wunderschönen Rudaer Forst hinein – nicht wissend, was mich erwartet. Denn seit 100 Jahren ist niemand mehr aus meiner Familie dort gewesen und mir ist nicht bekannt, ob das Forsthaus überhaupt noch steht und, wenn ja, in welchem Zustand es sich befindet. Mit klopfenden Herzen fahre ich im Schritttempo durch den unberührten dunklen Wald. Plötzlich öffnet sich dieser und vor mir steht in seiner ganzen Pracht das frisch renovierte herrschaftliche Forsthaus, das seit 1920 – und auch heute noch – als solches genutzt wird. Im Garten sitzt der junge Förster mit seiner Familie, der nicht schlecht staunt, als ich aus meinem Auto aussteige und ihm sage, dass vor 100 Jahren meine Familie in diesem Haus gewohnt habe. Ich hätte Fotos von damals dabei und, wenn er Interesse habe, könnten wir uns diese gemeinsam ansehen. Und ob er Interesse hat! Ich werde hereingebeten und bei Kaffee und Kuchen schauen wir uns auf der Terrasse die Fotos an. Wir befinden uns exakt an der Stelle, wo auf einem der Fotos mein Vater mit seinen Eltern und Brüdern zu sehen ist. Ich bin innerlich aufgewühlt. Nachdem wir uns die alten Fotos mehrmals angesehen haben, bittet mich der Förster ins Innere des Hauses, um mir am PC seine schönsten Fotos von Wildtieren zu zeigen: Elche, Wölfe, Hirsche, Wildschweine, Otter …

Auf meiner Rückfahrt nach Ostpreußen denke ich, dass ich den Tag nach diesem bewegenden Erlebnis nun nicht auf irgendeine profane Weise beschließen könne, und entscheide mich deshalb, noch einmal einen Versuch zu unternehmen, den im Taberbrücker Forst gelegenen See mit den schwimmenden Inseln zu suchen, der für meinen Vater immer der Inbegriff der unberührten ostpreußischen Natur gewesen ist. Ich habe bei früheren Arbeitsbesuchen schon verschiedene Versuche unternommen, aber diesmal finde ich ihn auf Anhieb. Ich setze mich an sein Ufer, lasse den Tag nochmals an mir vorbeiziehen, genieße die Abendstimmung an diesem wunderschönen Waldsee und will schier darüber verzweifeln, dass ich all dies nicht mehr meinem Vater berichten kann.

Über die feierliche Enthüllung einer Gedenktafel zu Ehren von Max Pollux Toeppen, die am 10. Juni in Hohenstein stattfand, habe ich einen eigenen Bericht geschrieben.

Am 11. Juni, meinem letzten Tag im Heimatkreis, habe ich noch zwei wichtige Termine. Zunächst fahre ich – begleitet von dem stellv. Vorsitzenden der „Tannen“, W. Küchmeister, – nach Locken. Dieser Termin ist deshalb besonders wichtig, weil sich seit meiner Wahl zum Kreisvertreter noch kein Kontakt zur Gemeinde Locken ergeben hatte. Zusätzlich ist er für mich persönlich bedeutsam, weil meine Familie in den zwanziger Jahren in Taberbrück lebte, das zur Gemeinde Locken gehört. Der junge Ortsbürgermeister begegnet mir mit großer Freundlichkeit, interessiert sich sehr für die Arbeit der KGO, erläutert die Verhältnisse in seiner Gemeinde und bietet an, bei meinem nächsten Besuch mit mir zusammen durch das Gemeindegebiet zu fahren. Während unseres Gespräches zeigt er mir ein Fotoalbum, das sowohl alte Fotos aus deutscher Zeit als auch Fotos aus der Gegenwart enthält. Auf einem der alten Fotos ist eine Person in Uniform zu sehen, die augenscheinlich das Kriegerdenkmal in Locken einweiht. Ich frage den Ortsbürgermeister, ob er wisse, wer die Person auf dem Foto sei. Er verneint und staunt dann nicht wenig, als ich ihm sage, dass dies mein Großvater sei. Sofort lässt er das Foto für mich auf eine CD brennen und auch eine Fotokopie anfertigen. Auch in diesem Gespräch spüre ich wieder eine freundliche, geradezu herzliche Einstellung gegenüber uns Deutschen. Ich freue mich schon auf meinen nächsten Besuch in Locken.

Mein letzter Termin führt mich nach Liebemühl ins Forstamt, das den größeren Teil des früheren Forstamtes Taberbrück übernommen hat. Der kleinere Teil ist an das Forstamt Alt Jablonken gefallen. Auch der Forstamtsleiter nimmt sich viel Zeit, berichtet mir eingehend von den gegenwärtigen forstlichen Verhältnissen – allein im Taberbrücker Forst leben derzeit drei Wolfsrudel – und ist sichtlich erfreut, als ich ihm erzähle, dass mein Großvater in den zwanziger Jahren das Forstamt Taberbrück geleitet habe und damit einer seiner Vorgänger im Amt sei. Zum Abschied lädt er mich zur Hirschbrunft ins Forstamt ein, schenkt mir einen Videofilm über den Taberbrücker Forst und gibt mir ein Säckchen mit Samen der berühmten Taberkiefer. Solche Samen, sagt er, habe schon Napoleon mitgenommen, und ich müsse nur noch 120 Jahre leben, um die aus diesen Samenkörnern erwachsenen Taberkiefern in ihrer ganzen Größe und Schönheit bewundern zu können. ‚Wenn’s weiter nichts ist…‘, denke ich mir.

Dankbar blicke ich zurück auf Tage mit bewegenden Eindrücken und guten Gesprächen in Ostpreußen.